Tout, tout, tout pour ma Cherry ?

Euh, non … « Raw like sushi », c’est un disque, comme son interprète, quelques peu disparus des radars. Qui a cependant eu un beau succès à la fin des 80’s, grâce à quelques titres bien foutus et novateurs (pour l’époque), et au charisme de la Neneh.

Neneh Cherry, elle a d’abord un nom connu. Le même

que celui du jazzman Don Cherry. Qui n’est pas son père, mais son beau-père

(Neneh naquit de deux artistes, une mère suédoise et un père du Sierra Leone).

Elle s’est lancée tôt dans la musique, dans un oubliable et fort heureusement

oublié groupe de jazz-funk, Rip Rig and Panic, dont elle était la chanteuse.

Sous l’influence d’un premier mari vite révoqué, elle participera à d’autres

obscurs projets, avant de rencontrer l’homme de sa vie, Cameron McVey. Une

digression Closer qui a son importance ici.

Alors, oui, le disque est au nom de Neneh Cherry,

c’est elle en photo sur la pochette (sexy mais pas nunuche, allure et regards

déterminés genre « vous pouvez toujours me mater, mais n’essayez pas de me

toucher »). La musique de Neneh Cherry n’a rien à voir avec le jazz de

beau-papa, rien à voir avec le rock, rien à voir avec le passé (elle a commencé

au début des années 80, avec le post-punk, et n’a pas remonté l’écheveau).

Elle a succombé au rap (elle se débrouille pas mal,

en fout dans tous ses titres, quand bien même certains auraient pu s’en passer,

enfin, c’est mon avis), et fréquente des bidouilleurs de synthés, des DJ’s, des

programmeurs. Son disque est fait essentiellement avec des machines, des

programmations, des boucles, des samples. La Neneh n’est que la partie visible

de l’iceberg. Elle chante, écrit les paroles, et a son (petit) mot à dire sur

la musique. Les hommes de l’ombre derrière cette rondelle sont lorsqu’elle est

sortie à peu près des inconnus. Mais qui ne vont pas le rester. Le plus

présent, c’est son mec, McVey, sous le pseudo de Booga Bear. Au casting des

titres, on trouve aussi Tim Simenon (pseudo Bomb The Bass), Mark Saunders

(qu’on retrouvera plus tard à la production de Cure, Tricky, Lydon, et des

remixes pour Depeche Mode, Bowie, …), Nellee Hooper (créateur et tête pensante

de Soul II Soul, collaborateur occasionnel de Björk, Madonna, U2, No Doubt, …),

DJ Mushroom (Andy Wowles de son nom, homme de l’ombre de Massive Attack), et

quelques autres moins connus.

Neneh Cherry & Cameron McVey

Allez voir leurs bios et vous verrez que la plupart

sont nés ou vivent à ce moment-là à Bristol. Et qu’ils seront partie prenante

dans la scène dance-electro-machin qui va éclore au début des 90’s avec Soul II

Soul, Massive Attack, Portishead, Propellerheads, Tricky, Roni Size et consorts

(ou pas) …

Ceci posé, il faut avoir l’oreille fine ou

l’imagination débordante pour trouver beaucoup de similitudes entre Neneh

Cherry et ces gens-là. Ce « Raw like sushi », c’est de la

chansonnette basique, avec du rap, et des machines à la pointe du progrès

générant les sons qui vont avec (le progrès).

Hasard ou pas, les trois meilleurs titres sont les trois premiers du disque, et en plus, rangés par ordre décroissant de qualité. En éclaireur, « Buffalo stance », le hit majeur de la rondelle. Une intro à la « Smoke on the water » de qui vous savez (et si vous savez pas, shame on you), les « instruments » arrivent les uns après les autres, du rap sur les couplets et un court refrain très mélodique (les Red Hot Chili Peppers n’ont rien inventé sur leurs meilleurs titres). « Manchild », joli succès aussi, est très pop, avec ses arrangements de fausses cordes, le passage rappé ne concerne qu’un court pont. « Kissed on the wind » sort aussi du lot, même si qualitativement, on est descendu de plusieurs étages. Le gimmick de l’intro parlée en espagnol amuse vingt secondes, un gros tapis de percussions mène la danse, et on trouve quelques intonations à la Madonna.

Madonna dont il sera aussi question (on est plus

près du plagiat que de l’inspiration) sur « Inner City Mamma », très

proche, jusque dans le chant de ce que faisait la Cicconne avant « Like a

virgin ». Autre superstar de l’époque, Michou Jackson, dont les gros beats

funky semblent l’inspiration majeure de « Outré-Risqué Locomotive »

(??). Sinon, on a droit à un follow-up de « Buffalo stance », ça

s’appelle « Heart », c’est conduit par un rap piaillé dans les aigus,

et ça fait mal aux oreilles. Sont également de la revue une prévisible ballade

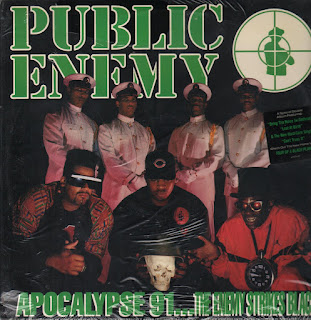

(« Phoney ladies »), un titre 100% rap (« The next

generation ») on s’en doute assez loin de Public Enemy, c’est rien de le

dire mais ça va mieux en le disant. A l’opposé « Love ghetto » est

totalement chanté mais trois fois hélas, ne vaut pas tripette.

Ce disque est sorti en 88 sous deux formes. Une

version vinyle de dix titres, largement suffisante. Et une version Cd, qui

comme il restait de la place, nous gâte avec quatre titres supplémentaires, un

inédit oubliable et trois remix des trois meilleurs titres qui prennent un

malin plaisir à les dé(cons)truire, les transformant en bouillasse sonore peu

ragoûtante. Que ce soit en format vinyle ou cd, « Raw like sushi » ne

tient pas la route sur la longueur, et sur la durée, a tout de même pris un

sacré coup de vieux …

« Raw like sushi » obtiendra malgré tout des

critiques favorables, se vendra bien, boosté par ses trois singles. Diminuée

par la suite par la maladie de Lyme, Neneh Cherry mettra sa carrière en très

gros pointillés, réussissant seulement à revenir dans les charts en 1994 grâce

à son très bon duo avec Youssou N’Dour (« Seven seconds »).