Buena Vista Chao Club ...

Est-il utile de présenter Manu Chao ? En principe non, tout le monde le connaît. Grâce à ce disque, ou à la chanson des Wampas, méchamment drôle (« Si j’avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu’au Congo »). Des débuts à 15 ans au milieu des seventies (Joint de Culasse, le Clash meets Chuck Berry), puis Hot Pants (rockabilly), Carayos (avec François Hadji-Lazaro, RIP), et la Mano Negra. La Mano, groupe de la vague dite alternative du milieu des années 80, gros succès populaire grâce à des hits (« Mala vida », « King Kong five », « Pas assez de toi », « Santa Maradona », …) et des concerts explosifs . Manu Chao a « réussi » ce qui lui vaudra d’être débiné par les « puristes » alternatifs (ceux qu’ont pas eu de succès, parfois les jaloux).

La dissolution de La Mano Negra laisse du temps libre à

Manu Chao. Son truc à lui, de par ses origines hispaniques, c’est l’Amérique

latine, du Mexique à la Terre de Feu. Et l’Amérique latine, pour Chao, elle

commence à Barcelone, où il se base, avant de partir pour des

voyages-périples-aventures outre-Atlantique. Et pas dans les pièges à touristes,

plutôt dans les quartiers défavorisés, et dans les endroits parmi le plus

dangereux de la planète. Manu Chao n’a rien d’un jet-setter qui claque ses

euros dans les endroits chics. Il a toujours cultivé une attitude très à

gauche, proche de tous les combats altermondialistes. A tel point que la partie

visible, publique du personnage est devenue une sorte de cliché. Il suffit de le

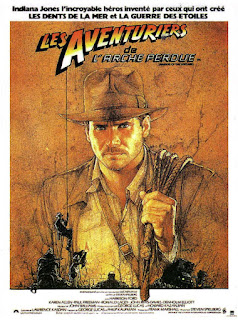

voir sur la pochette de ce « Clandestino », bonnet péruvien, chemise

sans manches, pantacourt baggy, chaussures de rando, et on a la caricature du

zadiste de base … sauf que chez Manu Chao, c’est pas calculé, il y a des années

qu’il s’habillait déjà comme ça … Il défend souvent discrètement les

« bonnes causes » anti-système, à l’opposé des m’as-tu-vu bling-bling

genre Bill Gates, Bono, ou la Greta Thunberg, Manu Chao il prend pas le thé

sous les dorures avec les puissants du monde, il reste un saltimbanque …

Et après la Mano, il prépare pendant des années un disque, qui sera une sorte de bilan de toutes les musiques qu’il a entendues là-bas, dans ce continent où on parle espagnol ou portugais. Et un truc qui l’a marqué, c’est la techno (rien de plus normal dans les années 90), autant que les musiciens du dimanche avec lesquels il ne rechigne pas à jammer dans les bars pourris et les bidonvilles craignos. Et niveau techno, il a été fortement impressionné au Brésil par des DJs qui envoyaient dans leur sono du hardcore. Ces rythmes trépidants, proches dans l’esprit de ce qu’il faisait subir au rock, il veut s’en servir de base pour son disque. Il passe des mois à bâtir à grands coups de logiciels adéquats les structures rythmiques des titres qu’il a composés. Et puis, le crash industriel, en l’occurrence celui de son PC qui contenait tous les morceaux en gestation. Disque dur foutu, toutes les rythmiques perdues. Coup de blues, plus envie de refaire de tout ça, et il décide de sortir ce qui lui reste, en gros des maquettes, des ébauches de titres. Crispation chez Virgin, mais comme Manu Chao est un type à fort potentiel commercial, on décide de sortir le disque. Les exemplaires promo commencent à circuler chez les gens des radios. Et là, dans une belle unanimité, la plupart des radios musicales « pour jeunes », refusent de passer quoi que soit de « Clandestino ». Arguments principaux : anti-commercial, pas dans l’air du temps, travail bâclé. On savait que ces gens n’avaient aucun goût, ils démontrent là qu’ils n’ont pas non plus le sens du commerce. « Clandestino » se vendra à un million d’exemplaires en France, et deux millions de plus dans les reste du monde … qui avant la French Touch (Daft Punk, Air, Phoenix, Justice …) vendait du disque par millions hors de l’Hexagone ? Certainement pas Hallyday ou Aznavour, censés être des stars internationales …

Il ressemble à quoi finalement ce « Clandestino » ?

Ben, finalement, on reste en terrain connu. Parce que mine de rien le Manu il a

imprimé un style, une patte personnelle qu’on retrouve ici. Alors certes ça

sonne comme de la Mano laidback, instrumentation essentiellement acoustique. Parfois

on voit bien que ce qui reste était construit autour d’autre chose (flagrant

sur « Malegria » et « Luna y sol »), mais dans la plupart

des cas, les chansons se suffisent à elles-mêmes. Tous les titres sont

enchaînés et ça traîne pas en longueur (16 morceaux en trois-quarts d’heure),

la grande majorité sont chantés en espagnol, une paire le sont en français,

autant en anglais, et un en portugais. La principale évolution vient des textes,

plus impliqués pourrait-on dire. Sans que ça soit un manifeste alterno-gaucho

(à l’exception à la fin d’un titre d’extraits de discours du sous-commandant

Marcos leader séparatiste anticapitaliste mexicain), du Karl Marx mis en

musique. Mais comme Chao a vu dans ses périples la misère de près, ça a laissé

des traces, on sent une certaine tristesse résignée qui émane de tout ça (le

rythme, les voix).

Musicalement, une majorité de rythmes latinos, et puis les influences revendiquées depuis des lustres le Clash (« Minha galera », le titre en portugais semble échappé de « Sandinista ! »), le reggae (« Mama call », l’ultime et excellent « El viento »). En fait beaucoup de choses me font penser aux papys cubains du Buena Vista Social Club, que le fabuleux documentaire de Wim Wenders avec Ry Cooder comme chef d’orchestre, révèlera au monde l’année suivante. Rien d’étonnant, Cuba et l’Amérique latine, c’est des cousins … Manu Chao se revisite aussi, des mélodies (et des textes) qui ont comme un air de déjà-vu, entre remix et reprise (« Bongo bong», ça a des airs de famille avec « King of Bongo » et « Je ne t’aime plus » n’est pas bien éloigné de « Pas assez de toi »). De bonnes vannes dans les paroles (« no tengo calefaccion , can’t get no satisfaction » sur « Mama call », « welcome to Tijuana, tequila, sexo y marijuana », rime riche évidente sur of course « Tijuana »), d’autres prémonitoires (« quelle heure est-il à Bamako ? » sur « La vie à 2 » qu’on retrouvera en mantra sur le refrain du hit d’Amadou et Mariam dont Manu Chao produira leur « Dimanche à Bamako » quelques années plus tard).

Pour les meilleurs morceaux, pas besoin d’aller bien loin,

ce sont les deux premiers titres. Le morceau-titre, état désabusé d’un sans-papier

« perdu dans le cœur de la grande Babylone » et qui à laissé (le

reste de) « sa vie ente Ceuta et Gibraltar » et « Desaparecido »,

plus personnelle, sur sa situation de saltimbanque SDF (ou globe-trotter ce qui

revient à peu près au même).

Globalement, tout n’est pas extraordinaire sur ce disque,

il y a parfois comme une sensation de rabâchage mélodique, tout se ressemble,

malgré parfois des arrangements discrets de cuivres, de chœurs. Plus « exotique »,

plus « facile » d’accès que La Mano Negra (beaucoup plus « world »

que « rock’n’roll » pour simplifier). Même si ce n’était certainement

pas le but recherché, « Clandestino » est consensuel, ce qui explique

en partie son immense succès …

De quoi se remplir le portefeuille et partir en vacances

au moins jusqu’au Congo …