Contre mauvaise fortune bon cœur ?

Oh misère ! … Comment le Cult en est arrivé là,

à sortir un machin calamiteux comme ce « Agents … » ?

What, qu’est-ce tu racontes, calamiteux, une

rondelle qui contient « (Don’t fear) the reaper » ? Yes,

affirmatif.

Bloom, Roeser, Lanier, Bouchard & Bouchard

Bon, on reprend au début … Je vous fais grâce du

néolithique supérieur du groupe (les premières traces des protagonistes, jusqu’au

Stalk-Forrest Group), tout se met en place sous le nom de Blue Öyster Cult en

1971, avec ce qu’il convient d’appeler la formation « royale »,

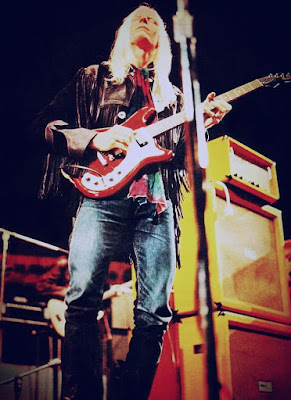

Roeser, Lanier, Bloom et les frangins Bouchard. Là, toutes les bonnes fées

new-yorkaises branchées de la rock-critique (Sandy Pearlman), de la littérature

(Richard Meltzer), du milieu arty (Patti Smith), … s’entichent de ce groupe

sombre, au parfum sulfureux (leurs textes, leur logo que certains ont cru

dérivé de la croix celtique chère aux fachos), aux disques brûlants comme du

métal glacé …

Certes, le BÖC se traînera pendant la première

partie des 70’s une réputation de groupe élitiste, moins facile d’accès que

Status Quo ou Kiss, mais leurs trois premiers disques (« Blue Öyster Cult »,

« Tyranny and mutation », « Secret treaties », chefs-d’œuvre

indispensables) feront froncer bien des sourcils (le rock et le second degré ne

vont pas bien ensemble, voir le cas d’école Queen), certains poussant même le

bouchon jusqu’à accuser le groupe de faire l’apologie des totalitarismes de

tout poil … Comme de bien entendu, un live point trop mauvais (« On your

feet or on your knees »), viendra clôturer en 1975 une première partie de

carrière irréprochable.

« Agents of fortune » va suivre. Déjà, la pochette pique les yeux … ‘tain, c’est quoi cette horreur ? Pour le coup, les coupeurs de cheveux en douze n’ont rien trouvé à y redire, mauvais signe … Même si un disque, ça se regarde pas, ça s’écoute, pareil visuel, surtout comparé aux quatre précédents, ça donne pas envie. Visuellement, on est donc en dérapage incontrôlé, et musicalement, c’est encore pire. Alors que le BÖC était volontiers rangé dans la catégorie hard-rock – heavy metal – machin truc, ils entreprennent avec ce « Agents … » un virage marqué vers la pop et le funky. En en utilisant les plus grosses ficelles sans en retenir l’essence. Je m’explique. Une bonne mélodie ou une rythmique groovy n’ont jamais fait de mal à une chanson, sauf qu’ici ça fait plutôt parti pris délibéré de coller à un air du temps, d’adoucir, d’édulcorer une approche sonore, plutôt que choix artistique assumé.

Le BÖC savait envoyer des gros riffs qui tâchent, et

ils ont encore la recette (l’inaugural « This ain’t the summer of

love », « E.T.I. »), mais très vite les claviers omniprésents de

Lanier (ou Roeser) viennent systématiquement « alléger » le propos

pour donner des choses frayant avec le pire du rock FM à venir (dans

« E.T.I. » arrive comme un cheveu sur la soupe un pitoyable refrain,

suivi d’un solo de guitare imbécile, brouillon et démonstratif à la fois). Le

BÖC se hasarde même à une sorte de power pop (l’ultime « Debbie

Denise », peut-être le plus gros naufrage musical de la rondelle, mais la

concurrence est rude), après s’être vautré dans le ridicule du funky de

supermarché (« Sinful love »), ou pire le grotesque jazz-rock de

contrebande (« Tenderloin »), et avoir marché sur les plates-bandes

de Tatie Elton (« True confessions », tout piano en avant, comme une

mauvaise chute de « Goodbye yellow brick road »).

Il faut signaler que c’est la première fois dans sa

discographie que le groupe est livré quasiment à lui-même, Meltzer a disparu du

générique, Pearlman se concentre sur la production et n’intervient que sur la

co-écriture d’un titre. Reste le cas Patti Smith. Ayant fréquenté de près le

groupe (Lanier, mais pas que), elle vient parler sur l’intro et faire quelques chœurs

sur « The revenge of Vera Gemini » (qu’elle a coécrit, tout comme

« Debbie Denise »). Un signe qui ne trompe pas sur l’égarement du BÖC,

l’apparition sur les crédits des frangins Brecker, remarquables cuivres de

sessions, complices attitrés de Steely Dan, c’est dire si on est assez loin du

Cult des débuts …

Chacun sa guitare à tous les rappels de concert

Qu’est-ce qu’il reste t-il donc à sauver sur

« Agents … » ? Ben, pas grand-chose. Un peu « This ain’t

the summer of love », son bon gros riff malgré son refrain de corps de

garde ; à peu près même verdict pour « E.T.I. » (pour

« Extra Terrestrial Intelligence », cosmos et mondes parallèles, une

des thématiques favorites du Cult), ; « Morning final » rappelle

au début « Last days of May », mais le titre est vite gâché par une

mélodie funky pop du plus mauvais effet. Reste le cas « (Don’t fear) the

reaper ». Thématique morbide sur fond enjoué, dûe à Buck Dharma (le pseudo

de scène de Donald Roeser, aux débuts du groupe, ils en avaient tous un, c’est

le seul à l’avoir conservé), une intro aussi facilement identifiable aux

premières mesures que celle du « Layla » de Clapton. Très gros hit du

Cult, tirant beaucoup plus sur la power pop que sur le métal froid des débuts,

et titre incontournable du groupe.

Une réédition Cd du début du siècle rajoute quatre

titres. La version originale de « Fire of unknown origin », sorte de

pop blues symphonique, qui donnera plus tard son titre à un album très

dispensable, la maquette déjà aboutie de « (Don’t fear) the reaper »

par Roeser en solo, un « Sally » vaguement swinguant, dispensable

mais meilleur que beaucoup de titres de « Agents … », et un « Dance

the night away » (rien à voir avec le titre de Van Halen) pleurnichard

avec piano en avant …

« Agents of fortune » est en rupture totale

avec ce que le groupe avait produit jusque là. Perso, c’est sans moi … La suite

poursuivra dans cette veine. L’autre gros hit du groupe, « Godzilla »

suivra bientôt, ainsi qu’une litanie de disques aux pochettes repoussantes et

au contenu idoine. Le groupe existe toujours, cachetonne (chèrement) en tête

d’affiche de festivals, avec pour rescapés de la formation originale Roeser et

Bloom, et n’est plus que l’ombre du groupe majeur qu’il fut à ses débuts …