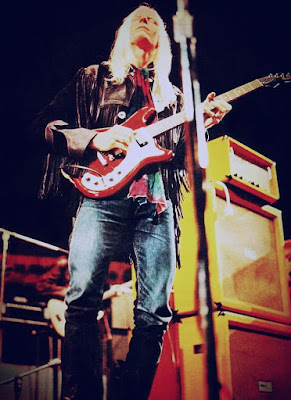

Guitar woman ...

Des guitar heroes, c’est pas ça qui manque … des très

grands (Billy Corgan), des tout petits (Prince, Sylvain Sylvain), des avec un

grand nez (Pete Townshend, Jeff Beck), des avec un bonnet (The Edge), des avec

un béret (Captain Sensible), des chauves (Joe Satriani), des à la coupe afro

(Jimi Hendrix), des avec les cheveux longs (abonnez-vous à Hardos Magazine,

vous en avez à toutes les pages), des moustachus (Frank Zappa), des barbus (Billy

Gibbons), des gras du bide (Frank Black, Leslie West, Poppa Chubby, Warren

Haynes, Miami Steve Machin), des à qui il manque des doigts (Django Reinhardt,

Tommy Iommi), des à qui il manque des neurones (liste trop longue, mais un

abonnement à Hardos Magazine peut vous aider à l’incrémenter), des qu’en

avaient des neurones mais ont fini par les perdre (Syd Barrett), … plus tous

les autres qui rentrent dans plusieurs catégories … à condition que ce soient

des mecs, parce que guitar hero, c’est une locution qui n’a pas de féminin …

Pourtant des meufs (c’est bon Marlène S., inutile d’engager des procédures) à guitare, y’en a aussi. Mais généralement, c’est parce qu’elles sont aussi sexy avec une guitare que sans (Chrissie Hynde, Wendy Melvoin, PJ Harvey, … et leur grand-mère à tous, The Duchess, la guitariste rythmique de Bo Diddley, … ah et j’allais oublier Carla Bruni-Sarkozy-Bismuth …). Mais des femelles (coucou Marlène) de la gratte, des branleuses de manche à vitesse supersonique, vous en connaissez (oui, me souffle un abonné à Hardos Magazine, …) des virtuoses de la six cordes ? Bonnie Raitt … ouais, mais elle joue de la slide et elle est rousse, double handicap … Lita Ford ? Poison Ivy ? Ruyter Suys ? (no comment, sinon Marlène va encore se fâcher …). Ah, et toutes ces prépubères (généralement asiatiques ou d’Europe de l’Est) qui l’air de s’en foutre royalement inondent YouTube de vidéos où elles rejouent à la note près « Eruption » ou du Stevie Ray Vaughan, ont juste l’air d’animaux savants, gamines robotisées dénuées du moindre feeling …

Non, la seule à en foutre plein les oreilles guitare

en bandoulière (une Fender Telecaster quasi exclusivement), c’est Anna Calvi. Et

qui plus est, d’une façon totalement atypique. C’est pas une adepte des

millions de notes à la seconde, jamais. Son truc, à la petite (par la taille)

Anglaise, c’est une approche de la guitare par son aspect sonore. Bon, vous

allez me dire, c’est pas ça non plus qui manque depuis des décennies. Sauf que généralement,

ça produit … du bruit (Lou Reed étant le premier nom qui vienne à l’esprit).

Dans ce « Anna Calvi », son premier disque en 2011, on a des chansons

(j’ai bien écrit chansons) tout du long des quarante syndicales minutes. Miss

Calvi avoue comme influences de la musique classique (no comment), cite des

gens comme Nina Simone, Hendrix, les Smiths, les Stones, … plus quelques cinéastes

« décalés » genre Lynch … Très rapidement, elle est devenue

incontournable de prestations « artistiques », « performant »

lors des défilés de mode (Lagerfeld, Chanel et Gucci l’ont sollicitée). Anna

Calvi n’a rien d’une fashion victim (c’est pas Kanye West et la Kardashian, quoi

…) même si elle soigne son image et sa féminité (maquillage glamour, satin ou

soie souvent portés, rouges de préférence).

Musicalement, sont souvent revenus à son sujet les noms de Siouxsie, Patti Smith, PJ Harvey, Kate Bush. Pour les trois premières, je veux bien, mais à la marge, pour le côté parfois déclamatoire et crispant du chant ; pour la Babooshka, faudra qu’on m’explique. Alors moi aussi je vais faire du name dropping (ce qui me changera pas vraiment). Je citerai volontiers Jeff Buckley (plus de ferveur que de hurlement), Television (pour l’approche guitaristique de Tom Verlaine et Richard Lloyd), ainsi que Marc Ribot dans le même style (tous les trois évoluant parfois à leur corps défendant dans la galaxie jazz). Également Thom Yorke, mais un Thom Yorke qui en aurait et qui passerait pas son temps à chouiner.

« Anna Calvi » débute par un instrumental

que par commodité et paresse on qualifiera d’atmosphérique (comme le premier

disque de Siouxsie, là s’arrête la comparaison). Le reste est rarement évident,

et sans être inouï, plutôt original. Plutôt la tension que l’attaque frontale,

plutôt le feeling que la technique, plutôt la déconstruction que l’architecture

classique, et inutile de chercher dans le tracklisting une reprise de quelque antédiluvien

ancêtre, la dame signe toutes les compositions. Seuls « Blackout » (de

la power pop des années d’après la power pop), ou le quasi classic rock de

« I’ll be your man » naviguent en territoire connu.

Pour le reste, on a droit avec « Desire » à une sorte de rock « héroïque » (les guitares-cornemuses) comme U2 ou Simple Minds en tartinaient leurs premiers disques, voire les moins connus mais plus approchants dans ce cas The Alarm ou Big Country. « Morning light » pourrait être le seul où l’on se hasarde à citer (avec beaucoup d’imagination et de mauvaise foi) Kate Bush. Mais dans l’ensemble, c’est du Anna Calvi. Avec curieusement une énorme batterie en avant (beaucoup plus que la guitare dans le mix), quand on sait qu’en plus de jouer de la Telecaster, la Calvi qui est une « vraie » musicienne pratique aussi la basse, le piano et les claviers. Comme quoi avec elle, l’ego surdimensionné du guitariste n’est pas de mise.

Il y a dans ce disque quelque chose. Une âme,

oserait-on écrire. Ou au moins une démarche, l’impression que tout est là pour

définir une œuvre, une approche. Que tout n’a pas été calculé, minutieusement

réfléchi, pour nous vendre de la rondelle argentée. Qu’Anna Calvi ne se montre

pas à nous comme un phénomène de foire arty, qu’elle fait d’abord un disque,

son disque, avant de se préoccuper comment il sonnera, et s’il s’en vendra

beaucoup. Il aurait par exemple été facile de faire de « The Devil »

un blues classique, et non pas cette chose mutante qu’elle nous présente, il

aurait été aussi facile de faire un quiet-loud basique à la Nirvana ou Pixies d’un

titre comme le « I’ll wanna be your man » déjà cité, de supprimer le

tourbillon sonique final de « First we kiss » qui dès lors n’aurait

été qu’une jolie ballade de plus, de lâcher de ci de là quelques effets de

manche pour montrer, que ouais, elle assure, la nana … Seul bémol, le dernier

titre « Love won’t be learning », précieux et ambitieux, et aussi

celui qui a l’approche la plus jazz du lot, vient rompre la magie de ceux qui l’ont

précédé.

Finalement, c’est en sortant et en se sortant de

tous les sentiers battus et rebattus du disque de rock fait par une femme (rien

que d’envisager le rock et la féminité ensemble est un signe de condescendance

douteux) qu’Anna Calvi fait avec ce coup d’essai un coup de maître.

La suite démontrera que ce disque n’était pas un heureux

accident de studio (la dame assure vraiment sur scène), le suivant « One

breath » est aussi bon. Anna Calvi, une des (trop) rares bonnes surprises

des années 2010 …