Intouchable ...

Et Robert Wyatt, s’il est dans un fauteuil à

roulettes, c’est pas pour tourner une comédie pleine de bons sentiments

téléthonesques. Et même s’il a un solide sens de l’humour absurde, c’est pas

marrant tous les jours …

Lui le batteur-star des par ailleurs vite devenus

pénibles Soft Machine (et encore plus pénibles une fois qu’il les a eu largués

au bout de trois disques) qui un soir de biture a confondu porte et fenêtre

d’un troisième étage et s’est retrouvé avec les jambes bétonnées pour le

restant de sa vie. Y’a des jours, et surtout des nuits, quand bien même compte

t-il les moutons, il ne peut pas dormir … d’où le titre de ce disque.

Donc « Shleep » est une œuvre inspirée par

l’insomnie et la souffrance morale. Je reconnais que présenté comme de la

sorte, ça plombe un peu l’ambiance. Bon, fuyez pas tous. Parce que là,

attention grande œuvre, voire chef-d’œuvre. Et une musique pas déprimante pour

deux sous … Il y a même des fois où l’on se croirait face à des inédits de

« Rock bottom », cet OVNI sonore qui avait illuminé de sa classe

l’assez pénible milieu des seventies. Particulièrement flagrant sur un titre

comme « Was a friend », où l’on retrouve tout ce qui ce qui a fait le

génie de Wyatt en 1974 : les synthés mélancoliques, la trompette

plaintive, la voix aiguë et fluette … Faut dire que l’infirme a un joli carnet

d’adresses de fans que l’on retrouve sur la plupart des titres (Brian Eno, et

pas seulement comme co-producteur), ou sur quelques-uns (l’ex Roxy Music

Manzanera, l’ancien Jam Paul Weller, le jazzeux Philip Catherine, …). Sans

oublier évidemment sa compagne-muse Alfreda Benge (« Alfie » pour les

intimes et ceux qui en seraient restés à « Rock bottom »),

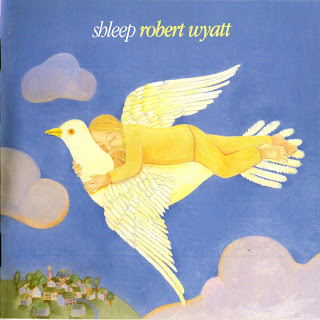

responsable comme souvent de la jolie pochette naïve de « Shleep ».

Derrrière son éternel look de Raspoutine au regard

malicieux, Wyatt est un poète. Et il n’a pas besoin de mots, avec des

instruments de musique il y arrive, voir la comptine bouillonnante

« Maryan », le concassage sonore de « The duchess » qui

renvoie tous les « déstructurateurs » de musique à leurs chères

études, « Free will and testament », titre lyrique au feeling

ahurissant, et après lequel les pompiers Arcade Fire passeront toute leur

existence à courir sans jamais rattraper ce niveau, l’inaugural « Heaps of

sheeps », on dirait au début du Blondie ou du Talking Heads, avant que la

voix de Wyatt propulse ce titre dans une stratosphère où bien peu ont réussi à

aller. Et parce que Wyatt est fan de jazz et de classique (nobody’s perfect)

« September the ninth » est

tout imprégné des funestes musiques, et ça ressemble à ce que les ridicules

progueux devraient faire depuis quatre décennies, s’ils avaient une once de bon

goût musical. Et puis, au cas ou un fan d’electro passerait par là le spatial

et monstrueux « Alien » superpose synthés et boîtes à rythmes, et on

a envie de suggérer aux joueurs de disquettes qu’ils prennent de la graine de

ces schémas-là, leur bousin en serait moins pénible … Devant par la force des

choses se contenter de donner le rythme par des percussions, Wyatt abuse

parfois des claviers (piano et synthés), et quand il les combine à sa trompette

lugubre (qui d’accessoire rigolo à ses débuts est devenue, infirmité oblige,

très importante dans sa palette sonore), ça donne un truc bien plombant

(« Out of season »), heureusement isolé dans ce disque et de moins de

trois minutes, ça va on supporte.

C’est ça aussi la magie des disques de Wyatt, ce ne

sont pas des œuvres sombres d’infirme qui cherche la compassion ou le

réconfort, ça respire quelles qu’en soient les motivations la joie et l’envie

de vivre, sans pour autant sonner comme la Compagnie créole ou des chansons à

boire. Il y a une humanité, une subtilité et une finesse toujours présentes (ce

qui n’est pas toujours le cas de sa production discographique, peu sont aussi

réussis que « Shleep »). A la fin du disque, il y a même un hommage

(tongue-in-cheek, comme souvent avec Wyatt) à Bob Dylan (« Blues in Bob

minor ») qui comme le « Song for Bob Dylan » de Bowie n’a pas

grand-chose à voir musicalement avec le barde de Duluth, même si ça fait

parfois penser (la diction gaguesque de Wyatt sur ce titre), à la période

« Highway 61 – Blonde on blonde » ; c’est le titre le plus

direct, le plus rock du disque, le seul où les guitares sont mises en avant.

Wyatt est assez rare discographiquement, et pas

souvent à ce niveau. Avec l’insubmersible et indépassable « Rock

bottom », « Shleep » fait pour moi partie de ses pièces

maîtresses.

Du même sur ce blog :

Rock Bottom

Du même sur ce blog :

Rock Bottom